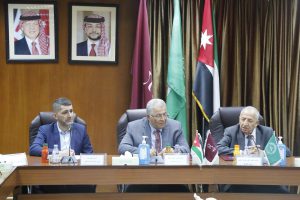

انتخب مجلس المجمع في جلسته المنعقدة ظهر اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من أيلول لعام ٢٠٢٤م أعضاء جدداً للجنة العليا لامتحان الكفاية استناداً للمادة ٣/ ١/ب التي تنص على: “تشكل بمقتضى أحكام هذا النظام لجنة تسمى (اللجنة العليا لامتحان الكفاية في اللغة العربية) برئاسة الرئيس وعضوية كل من: 1. ثلاثة من الأعضاء العاملين في المجمع يسميهم المجلس…

ب- تكون مدة العضوية في اللجنة العليا أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة…”.

وفاز بالانتخابات الأساتذة: الدكتور سمير استيتية والدكتور محمد عصفور والدكتور محمد السعودي.

ووفق النظام فإن هذه اللجنة تتولى جملة من المهام والصلاحيات أهمها: تحديد الكفايات الأساسية للامتحان،ووضع الخطة السنوية لعقده والإشراف على إجراءات تصحيحه،واعتماد الصياغات النهائية لأسئلته وأجوبتها النهائية، وتشكيل اللجان اللازمة للإشراف عليه،والمصادقة على النتائج النهائية له وإعلانها.

كما صادق المجلس على موازنة المجمع المالية للأعوام من ٢٠٢٥- ٢٠٢٧م.

مجمع اللغة العربية الاردني

مجمع اللغة العربية الاردني