أرشيف الكاتب: shefaa

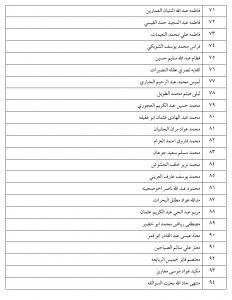

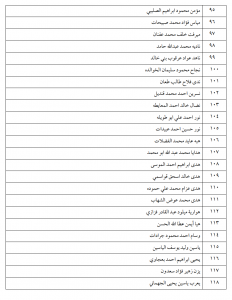

أسماء المرشحين لامتحان الكفاية في اللغة العربية الذي سيعقد يوم السبت الموافق ١١/ ٥ / ٢٠٢٤

المجمع ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي

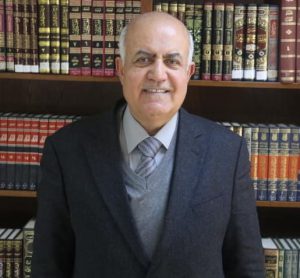

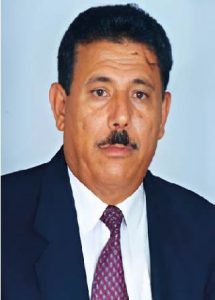

انتخب مجلس المجمع في جلسة خاصة عقدها صباح اليوم الأحد الخامس من أيار لعام ٢٠٢٤م برئاسة رئيس المجمع الأستاذ محمد عدنان البخيت، أعضاءً جددًا للمكتب التنفيذي للمجمع، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وفق المادة الثانية عشرة من قانون المجمع رقم (١٩) لعام ٢٠١٥م، التي تنص على “يتولى إدارة المجمع والإشراف على أعماله مكتب تنفيذي برئاسة رئيس المجمع وعضوية نائب الرئيس وثلاثة أعضاء عاملين ينتخبهم المجلس…”.

وحصل على عضوية المكتب التنفيذي في هذه الانتخابات الأستاذة سرى فايز سبع العيش، والأستاذ سمير محمود الدروبي، والأستاذ عبدالفتاح أحمد الحموز.

وجاء انتخاب الأساتذة الأعضاء بعد انقضاء المدة القانونية التي ينصّ عليها قانون المجمع للمكتب التنفيذي السابق.

فيما تقرر إرجاء انتخاب نائب رئيس المجمع لجلسة لاحقة من جلسات المجلس التي ستعقَد استنادًا للمادة العاشرة / ج من قانون المجمع التي تنص على: “ينتخب المجمع من بين أعضائه نائبًا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه بالطريقة التي ينتخب فيها الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة”.

مشاركة المجمع في حفل افتتاح استديو التطبيقية الإعلامي

جانب من مشاركة الزميلة عذراء ياصجين مديرة مديرية النشر والإعلام في المجمع في حفل افتتاح استديو التطبيقية الإعلامي الذي دعت الجامعة لافتتاحه تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم العلي اليوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من نيسان لعام ٢٠٢٤م.

وحضر الافتتاح رئيس مجلس الأمناء الدكتور هيثم عبدالله أبو خديجة بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ومؤسسات إعلامية أردنية وإعلاميين وصحافيين وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

وقالت رئيسة الجامعة الدكتورة سميحة الجراح في كلمتها خلال حفل الافتتاح، إن استوديو التطبيقية الإعلامي يسعى إلى رفد الجهد التعليمي بالجانب التطبيقي، وتحقيق رسالة الإعلام الواعي والهادف.

البخيت يدعو إلى هيئة عربية تعنى بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر مجمع القاهرة

دعا رئيس مجمع اللغة العربية الأردني الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت إلى تشكيل هيئة عربية تعنى باللغة العربية والذكاء الاصطناعي في كلمة ألقاها عبر تقنية (Zoom) في المؤتمر السنوي لمجمع القاهرة الذي حمل عنوان “الذكاء الاصطناعي وتعليم اللغة العربية وتعلُّمها”. المنعقد في المدة من يوم الاثنين 22 من نيسان 2024م حتى يوم الخميس 2 من أيار 2024م، وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٩ من نيسان لعام 2024م.

وأشار البخيت إلى الجهود العربية المتعثّرة التي كانت تحوم حول المعالجة غير العميقة للغة التي ظلّت مدينة للشركات العالمية في هذا المجال –وذلك لأسباب تجارية طبعاً- من خلال التطبيقات المعروفة في مناحي الحياة المختلفة.

وتوقف عند الترجمة الآلية وكيفية تجاوزها للصعوبات التي أصبحت جزءاً من الماضي في ظل التطور المذهل الذي عززه حجم المحتوى الرقمي على الشابكة وتطور بيانات النصوص الإلكترونية المخزنة من خلال تحليل هذه النصوص إحصائياً لاستنتاج الأنماط والقواعد التي تحكم ترتيبها وتركيبها، وتطور الترجمة في محركات البحث المختلفة التي تكاد نسبة الخطأ فيها تقترب من الصفر.

وكذلك مجالات الذكاء الجديد في التعليم على مستوى المدرسة والجامعة سواء في موضوع الترجمة أو البحث العلمي عن طريق الشابكة والتطورات اللاحقة في المناهج المدرسية من خلال رمز (QR) وغيرها من المجالات التي لم نحسن فيها الاستخدام حتى اليوم الذي ما زال فيه التسرع والشكلية سيّدي الموقف.

وتطرّق البخيت في سياق حديثه عن الاستعداد للثورة الجديدة والرهاب الحاسوبي إلى الآفاق الواسعة في هذا المجال المتمثلة في مساعدة الذكاء الاصطناعي المعلمين في التخفف من أعباء الأعمال غير التعليمية التي غالباً ما تستنزف قدراً لا يستهان به على حساب جوهر العملية التعليمية، وأتمتة معظم المهام العادية، وإتاحة حرية الحركة للمعلم في الوسائل التي يلجأ إليها ضمن ضوابط معروفة، والتعلم التفاعلي الذي يجعل التعلم بفعل الأدوات التكنولوجية أكثر تفاعليةً وتشويقاً باستخدام الألعاب والتطبيقات التفاعلية.

وأشار إلى أن نقص المحتوى العربي السليم على شبكة (الإنترنت)، وضعف الموارد المتاحة باللغة العربية في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي يبقى من أبرز عقبات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

ودعا إلى بناء استراتيجية عربية موحدة يتعاون فيها القطاعان العام والخاص والجامعات والمجامع تستفيد من التجارب باللغات الأخرى في هذا المجال مدعومةً بالتكيف وتعزيز الابتكار وفق احتياجات لغة الضاد، وتشكيل هيئة عربية تُعنى باللغة العربية والذكاء الاصطناعي، لإنشاء حاضنة للبحوث والإنجازات في هذا المجال، تستفيد من تجارب الآخرين، وتواكب هذا العالم الذي يكاد التطور فيه يكون يومياً.

وأحال البخيت إلى نتائج الدول العربية في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيزا-piza) إشارةً إلى خطورة ما نمر به في مجال التعليم.

وأوصى في نهاية حديثه بأن هناك حاجةً ماسة لإعادة النظر فيما يتصل بالتعليم عموماً وباللغة العربية بشكل خاص: قراءة، وكتابة، وفهماً؛ وفي التدريس وطرقه؛ وفي المعلمين وكفايتهم؛ وفي المنهج وملاءمته لمستويات الطلبة، ومتطلبات العصر، وعلى رأسها الحاسوب والذكاء الاصطناعي، وقيام جهة مركزية مختصة على مستوى العالم العربي والتفرّغ الكلي للبحث عن حلول لهذه الداهمة الوافدة علينا جميعًا.

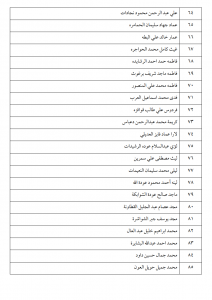

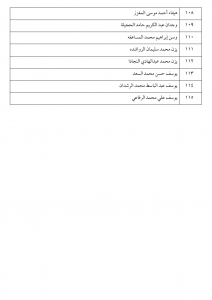

أسماء الناجحين في امتحان الكفاية في اللغة العربية الذي عقد يوم الخميس الموافق ٢٥/ ٤/ ٢٠٢٤م

صدور كتاب “احتفالية مجمع اللغة العربية الأردني في اليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم”

صدر من منشورات المجمع كتاب “احتفالية مجمع اللغة العربية الأردني في اليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم” (رابط التحميل)

صدور العدد ١٠٩ من مجلة مجمع اللغة العربية الأردني

صدر من منشورات مجمع اللغة العربية الأردني العدد (١٠٩) من مجلة مجمع اللغة العربية الأردني (رابط التحميل)

أسماء المرشحين لامتحان الكفاية في اللغة العربية الذي سيعقد يوم الخميس الموافق ٢٥/ ٤/ ٢٠٢٤م

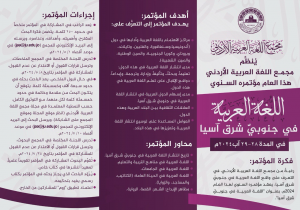

ينظم مجمع اللغة العربية الأردني مؤتمره السنوي بعنوان: اللغة العربية في جنوب شرق آسيا

انطلاقًا من الرغبة في التعرف على واقع اللغة العربية في جنوبيّ شرق آسيا، يعقد مجمع اللغة العربية الأردني مؤتمره السنوي لهذا العام 2024م، بعنوان “اللغة العربية في جنوبيّ شرق آسيا”، في المدة 28-29 من شهر آب المقبل.وقد جاء اختيار هذا العنوان موضوعًا للمؤتمر؛ نظرًا لما تحتله اللغة العربية من مكانة كبيرة في دول جنوبيّ شرق آسيا رغم أن ميدان وجود العربية في تلك الدول حديث نسبيًا، ومازال بكرًا متعطشًا لجهود العلماء ولتجارب الباحثين؛ للبحث والدراسة.ويهدف المؤتمر، الذي تعدّه لجنة تحضيرية تضم نخبة من اللغويين والخبراء يرأسها عضو المجمع الأستاذ الدكتور علي محافظة إلى التعرف على مراكز الاهتمام باللغة العربية وآدابها في دول (أندونيسيا، وسنغافورة، والفلبين، وتايلاند، وبروناي، وكوريا الجنوبية، والصين الوطنية، والصين الشعبية)، ومدى انتشار اللغة العربية في هذه الدول: تعليمًا، وبحثًا، وتأليفًا، وإدارةً، وترجمةً، وإبداعًا، ودوافع الإقبال على تعلمها في هذه الدول، ومدى إسهام الدول العربية في انتشار اللغة العربية في جنوبيّ شرق آسيا، والعلاقات الثقافية بين البلاد العربية وهذه الدول، والعوامل المساعدة على توسيع انتشار اللغة العربية وتعزيزها في هذه البلاد. وسيشتمل المؤتمر على جملة من المحاور أهمها: تاريخ انتشار اللغة العربية في جنوبيّ شرق آسيا، واللغة العربية في مناهج التربية والتعليم، واللغة العربية في الجامعات، واللغة العربية في الحياة العامة: (الكتاتيب، والمساجد، والزوايا)، ومظاهر الإبداع: الشعر، والقصة، والرواية الحديثة. ويدعو المجمع الباحثين والمهتمين من الأكاديميين وأساتذة الجامعات إلى المشاركة ببحوث علمية تثري المؤتمر من خلال موقعه ومنصاته الإلكترونية.

مجمع اللغة العربية الاردني

مجمع اللغة العربية الاردني